封箱 MacBook Pro 2018

上個時代的傳奇極致

如之前報報寫的,我在去年暑假的時候換了一台新的 MacBook Pro。通常按照常理,理論上我只需要從 Time Machine 的備份恢復到新的機器上就好,但因為這次是從 Intel CPU 轉移到 Apple Silicon 的架構,我預期處理各種不適應問題可能會比直接重灌還花更多的時間,於是我採取了後者。與此同時,我也趁著這個機會跟很多久沒用的資料、App 斷捨離,加上在 CMU 的最後一個學期課業沒有絲毫的減緩,這些種種加起來都導致整個遷移的過程變得相當冗長,這篇文就這麼拖到了現在。

那總之就來細數這台 MacBook Pro 的往事吧!

👀 外觀

在筆電上貼貼紙通常有兩派,一派是一直往上貼,新的蓋住舊的,最後版面會變的比較雜亂,另一派則是會不定時把舊貼紙撕下來換新的。但 MacBook 因為是鋁合金的機身,貼紙黏貼超過一定時間,底下接觸不到空氣的金屬氧化速度會和沒有貼起來的地方不一樣,所以即便貼紙本身沒有殘膠,也會留下一塊色差。因此,我的策略就是,一台只會貼一次,然後上面的貼紙就再也不會撕下來。

當時貼的貼紙也多半反映了當下的 Tech Stack 和喜好:

¯\_(ツ)_/¯:我最常用的顏文字,目前沒有適合的 Emoji 能取代這個機掰又無奈的臉,相信常看 Blog 的人應該很熟悉,嘻嘻- 9 ¾ 月台:出自哈利波特,倫敦國王十字車站搭乘霍格華茲特快車的隱藏月台

- Gopher:Go 程式語言的吉祥物。當時還沒學的程式語言,現在工作天天寫

- Hands off this machine is learning:別碰!這台機器正在學習!因為這台 Mac 確實用來訓練了不少模型 XDDDD

- 我的經典 Logo:歷久不衰 (?!?!?!)

- Docker:容器化工具,貼上去的時候還沒用過,現在也是工作天天用

- 葡萄汽水瓶蓋:出自《天外奇蹟》(Up),For performing above and beyond the Call of Duty

- 誠品 × Traveler’s Company 聯名貼紙:活版立體印刷,摸上去既有和紙的舒適,又有立體的紋路,最適合我這種假文青 (?)

- HuggingFace:NLP 界的第一把交椅 Library,是我在中興實驗室和畢業專題不可或缺的重要基石

- Flutter:當時具有無限潛力的跨平台前端框架,玩了幾次,後來就沒啥碰了

- Chrome 小恐龍:網路斷線時的好朋友,可 i ❤️

他又稱為巴塞隆納,因為同名的城市,青旅床位特別小

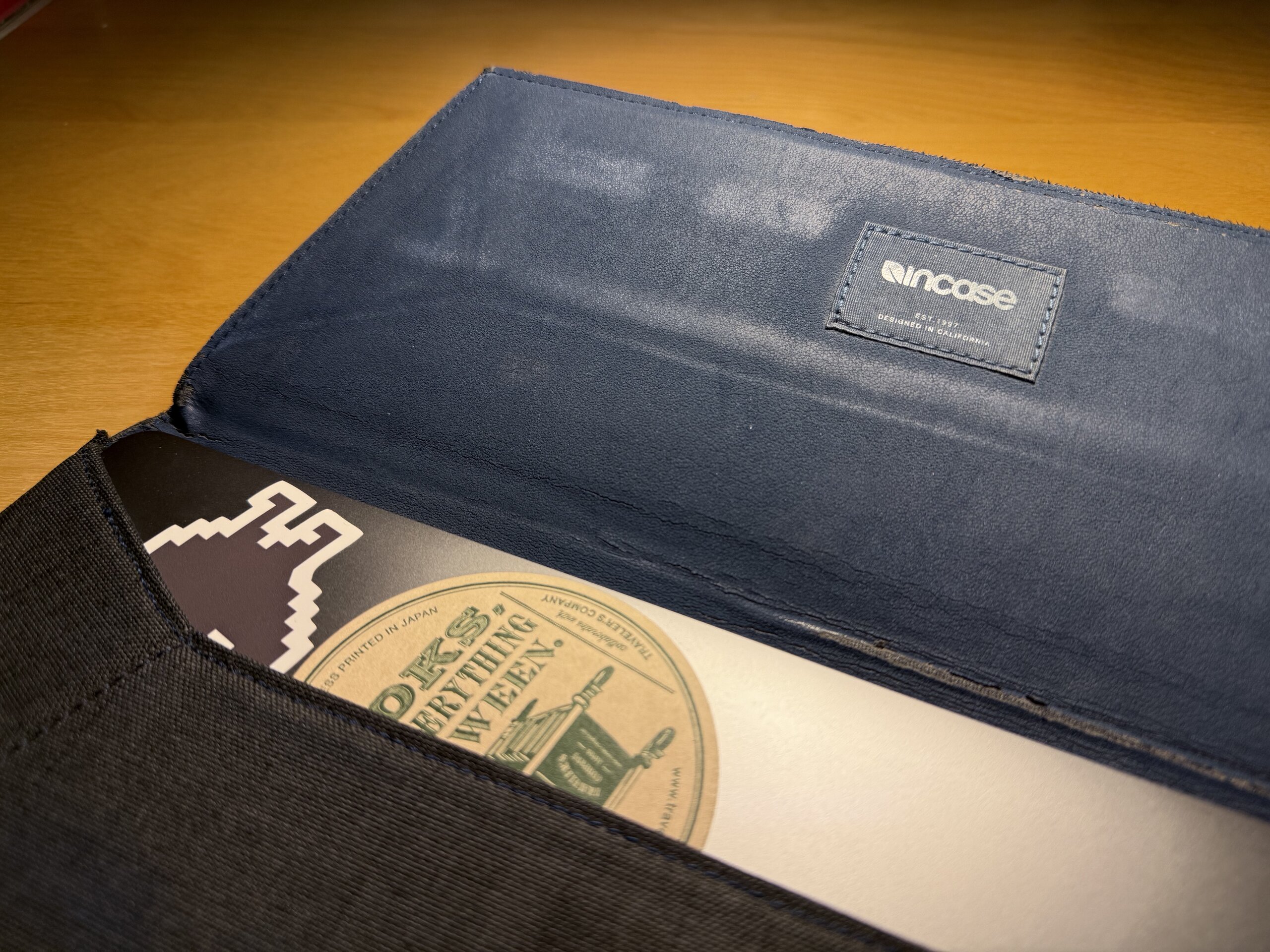

🛡️ 保護套

關於跟這台筆電搭配的保護套,有一個小故事可以講。

身為一個經常帶 MacBook 去咖啡廳裝逼辦公的人,上廁所免不了需要把筆電一起帶進去,這時候筆電如果有一個保護套會方便許多。於是我就帶我媽去 101 的 Apple Store 展示當時 Apple 官方最高貴的皮革保護套。

那個絲滑的質感,再加上筆電放進去時,四個橡膠腳墊分毫不差的滑入留好的孔洞,真的是只有「舒爽」兩個字能形容。

可惜皮革要價不斐,NT$6000,太貴了。

彼時,我再拿出隔壁副廠 Incase 的這個保護套1,雖然是聚酯纖維,但質感還是相當好,簡單俐落的信封造型,而且筆電滑到底時開口的隱藏磁鐵會自動吸上,還可以方便夾些文件,雖然還是不便宜,但是只要前者的 1/3 左右,我媽二話不說就答應了。

我想我確實是有些生意頭腦的吧 (自信甩髮 (???

📜 歷史

一台要價台幣十萬的電腦,當然服役的年份也得對得起這個價格。但中間當然也不是沒有波折。這台電腦總共經歷過 2 次大修:

- 2018 年 8 月啟用

- 2020 年 2 月 (18 個月):電池效應,上機殼 (鍵盤) 有些微膨脹,官方報價 US$498

- 2021 年 3 月 (30 個月):螢幕有些微色斑,如果沒記錯應該是防眩光塗層脫落,所以螢幕是整塊換了,再加上電池容量也有減損,但這一代的電池必須要整個上機殼一起更換,所以上機殼也換了,官方報價 US$1097

當時購入的時候花了差不多一萬塊加購 AppleCare,所以這將近快五萬塊的維修費全部 Apple 買單,真的是名符其實的阿婆保佑,應該是我買過 Apple C/P 值最高的產品,沒有之一。

2022 年時我幫這台電腦設定的大限是碩士畢業,其實差不多就是撰寫這篇文的現在,2025。但自從 2023 年底升上 macOS Sonoma 之後,就變得越來越不穩定,最惱人的問題之一是,他如果待機過久,系統小睡會直接睡到斷片,畫面還在,但是沒有反應,必須強制重開機。最後忍無可忍,就決定提前半年換新機了,剛好工作整整 6 年。

👑 傳奇

或許不是所有人都能同意,但我認為這可能是 Apple 至今推出過,最接近完美的一代 MacBook Pro。

首先,重量和體積都壓縮到了非常有感的輕薄,換到 2024 年版的時候,那重量讓我一度懷疑店員是不是拿成 2004 年版的。而為了達到這個輕薄的程度,這一台所搭載的第二代蝴蝶腳鍵盤雖然還是稱不上完美,卻也足以滿足我外出沒有外接鍵盤時的需求。

I/O 的部分則是簡約到只留下 4 個 USB-C / Thunderbolt,頂多再加一個耳機孔。在家我可以一條線接 Hub 滿足外接螢幕、硬碟、充電;出門就是一個孔充電,一個孔接螢幕或配件。我可以自由支配 4 個孔各自的用途。

最後當然還是要提一下 Touch Bar,雖然大部分時候裝飾的成分居多,不可否認的是這依舊是一項交互體驗的十足創新。據我自己的經驗,Touch Bar 適合的操作有三種:

- 提供鍵盤、滑鼠、觸控板難以取代的觸控回饋體驗:比方説要快速翻閱 1000 張照片,找到需要的某一張,滑鼠、鍵盤只能用點的,觸控板雖然可以快速捲動,但沒辦法把捲動的速度跟縮圖產生連結。

- 作為「有點複雜,但又不會過於複雜操作」的快捷鍵:太簡單的操作,使用者可能會傾向使用鍵盤快捷鍵,太複雜的操作,適合用滑鼠慢慢確認每一步,中間的這個空間,就是適合放在 Touch Bar 進行的操作,一個我常用的例子是在 Excel/Numbers 裡輸入函數或快速完成表格。

- 裝逼:比方説這樣,或是這樣

上面的這些設計,現在大部分都不存在了,對大部分專業使用者來說:

- 重量本來就不是一個很重要的考量,不然就去買 MacBook Air 就好了

- 拿一個 USB-C 去換成 HDMI + SD 讀卡槽,包包就是少帶兩條轉接線

- 附有功能鍵的剪刀腳鍵盤,可是經過了長時間的考驗,他不可動搖的地位,依舊是遠超出了 Apple 的預期

即便 Apple 在 Mac 上這幾年多了些妥協,但也是在這些經典的設計回歸時,我才意識到這個品牌曾經為筆電的未來,描繪出多麼激進且前衛的願景。

🔚 結語

趁著年初回台灣,總算是把剩下的檔案遷移完了。系統也重新恢復成了出廠時最早支援的版本,做最後一次的外觀清理,然後放回當時買來的盒子。

謹此紀念,見證我生命中最輝煌歲月的一台電腦,陪我讀完大學、走遍歐洲、前往美國、攻讀研究所——這是我的 MacBook Pro 2018。

我也挺意外現在居然還有在賣 ↩︎